|

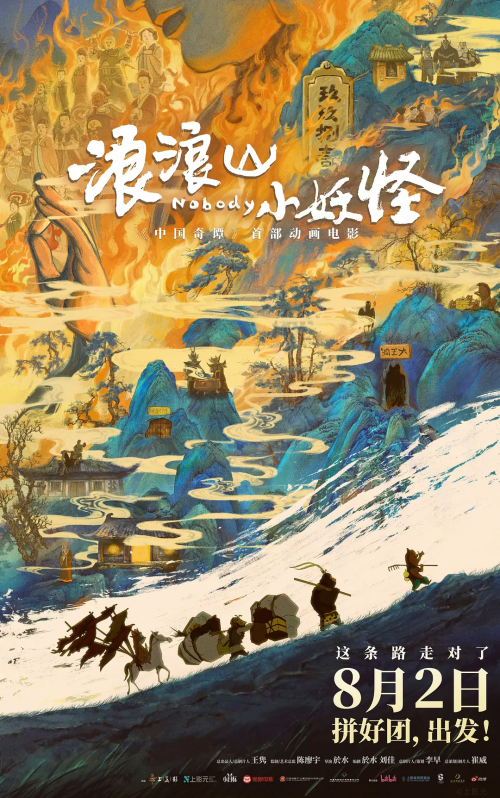

2025年8月2日,一部名为《浪浪山小妖怪》的动画电影悄然登陆中国内地影院。谁也未曾想到,这部由《中国奇谭》衍生的“小成本”之作,会在上映第四天便以4亿票房强势出圈,更以豆瓣8.6的高口碑,成为今夏最受瞩目的“黑马”。当观众走出影院,讨论的不再是“谁是主角”,而是“哪个小妖像极了职场里的自己”——这场关于“无名者”的童话,正以最鲜活的方式,叩击着每个普通人的心灵。

从《中国奇谭》到电影:小妖怪的“破圈”之路 《浪浪山小妖怪》的诞生,本是一场“意外”的延续。作为上美影2023年现象级短片集《中国奇谭》中最受关注的单元之一,原12分钟的短片以“小猪妖的职场困境”切入。而此次推出的电影版,并非简单的“加长版”,而是将视角从单一个体拓展为一群“草根妖怪”的集体冒险——小猪妖、蛤蟆精、黄鼠狼精、猩猩怪组成“草根取经团”,踏上一段跌宕起伏的西行之路。 与传统神话中“取经天团”的“伟光正”不同,这支队伍里的成员全是“边缘角色”:小猪妖是砍柴烧火的“底层打工人”,蛤蟆精是总被使唤的“工具人”,黄鼠狼精精于算计却总掉链子,猩猩怪空有蛮力却总被误解……他们没有响亮的名字,没有显赫的背景,甚至连“妖生目标”都模糊不清。但正是这份“无名”,让观众在他们身上看到了自己的影子:被KPI追着跑的社畜、在规则里挣扎的“老实人”、想突破却又畏首畏尾的“普通人”。 “我们都是没名字的芸芸众生”:导演的“去标签化”哲学 为何不给小妖起名字?导演於水在接受《扬子晚报》采访时给出了答案:“曾经想过各种名字,但总觉得‘不对’。后来明白,他们不需要名字——因为每个观众都能在其中看到自己。” 这种“去标签化”的设定,恰恰是影片最动人的内核。小妖们或许弱小,却并非天生邪恶:他们会在目睹无辜者遇害时动摇“听上级的话”;他们或许服从规则,却保留着最朴素的善恶判断:小猪妖会心疼被砍秃的松树,蛤蟆精会为同伴的安危冒险。“浪浪山是每个人的困境——被工作束缚、被世俗眼光绑架、被‘必须怎样’的规则压得喘不过气。但你看,有些事其实可以做。” 600人团队,1800组镜头:上美影的“新国漫”答卷 作为上海美术电影制片厂的又一力作,《浪浪山小妖怪》不仅承载着观众的情怀,更面临着“传统与创新”的时代命题。从《大闹天宫》的水墨丹青到《哪吒闹海》的奇崛想象,上美影曾用艺术定义了中国动画的高度;而在今天,面对工业化生产的流水线、全球化的审美潮流,如何让“中国故事”既保留文化根脉,又焕发现代表达? 《浪浪山小妖怪》给出了答案。影片汇聚了监制陈廖宇、导演於水等超600人的主创团队,精细打磨1800多组镜头,20多位画师共同绘制近2000张场景。在视觉语言上,它没有照搬传统水墨的“写意”,而是大胆融入透视、光影、动态运镜等现代技法:小妖们在山林间奔跑时,层叠的山影会随着脚步流动;夜晚的篝火旁,角色的表情在暖光中忽明忽暗——这些细节既保留了东方美学的含蓄,又用更贴近当代审美的方式传递情绪。 “不重复自己,不模仿别人。”这是上美影始终坚持的创作理念。正如影片中所说:“浪浪山困不住想飞的心。”在工业化标准与艺术个性化之间,《浪浪山小妖怪》用一场“不完美却真诚”的冒险,证明了传统文化的生命力,从来不是靠“复制经典”,而是靠“重新生长”。

结语:每个“小妖怪”,都能活成自己的英雄 截至发稿,《浪浪山小妖怪》的票房仍在持续攀升,而比数字更珍贵的,是观众走出影院时的那句感慨:“原来我不是一个人。” 它没有拯救世界的超能力,也没有惊天动地的反转,却用最朴素的“真实”,让每个在生活里“跌跌撞撞”的普通人,找到了属于自己的光——或许我们成不了齐天大圣,成不了斗战胜佛,但至少可以在自己的“浪浪山”里,勇敢地迈出那一步。 这,或许就是《浪浪山小妖怪》最动人的“中国式浪漫”:平凡不是原罪,挣扎不是耻辱,每个努力活着、认真思考的“无名之辈”,都是自己人生的英雄。 (唐一菲) (责任编辑:吴珊)

|

|